Динозавроиды

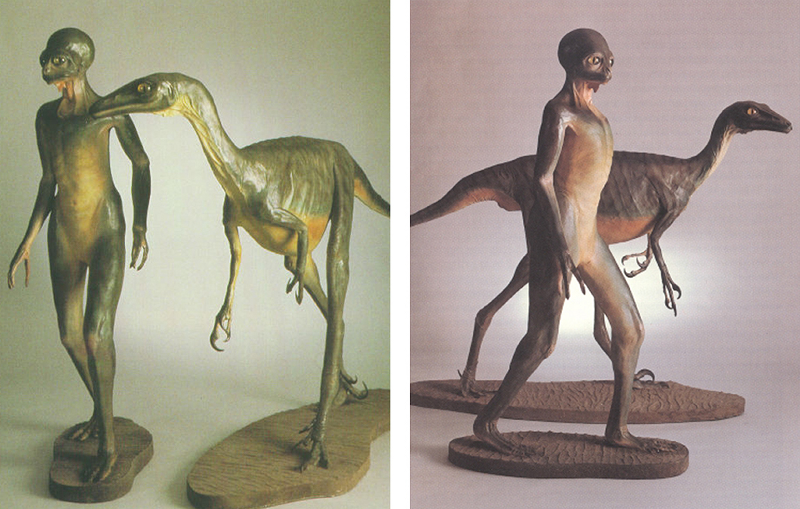

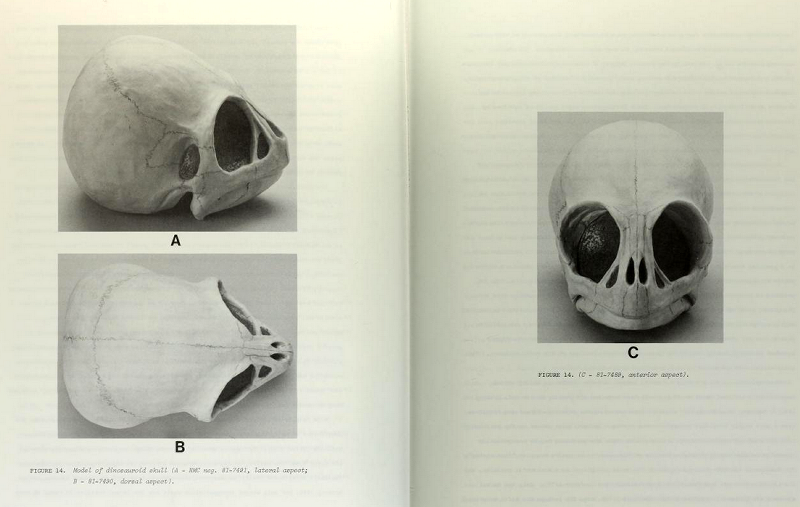

В 1982 году палеонтолог Дейл Расселл выдвинул идею динозавроида — человекоподобного разумного существа, передвигающегося в вертикальном положении.

Оно могло эволюционировать от динозавров, похожих на Troodon, если бы не случилось вымирания в конце мелового периода.

В 2008 году два художника-иллюстратора Цевдет Коземин и Сеймон Рой задались вопросом:

Как выглядел бы мир, если бы динозавры не вымерли, а эволюционировали бы в разумный вид?

Им показался неубедительным человекоподобный динозавроид Расселла. Вместо него их вдохновила статья зоолога Даррена Нэйша. После неоднократного посещения зоопарка Нейш решил, что разумные динозавры были птицеподобными.

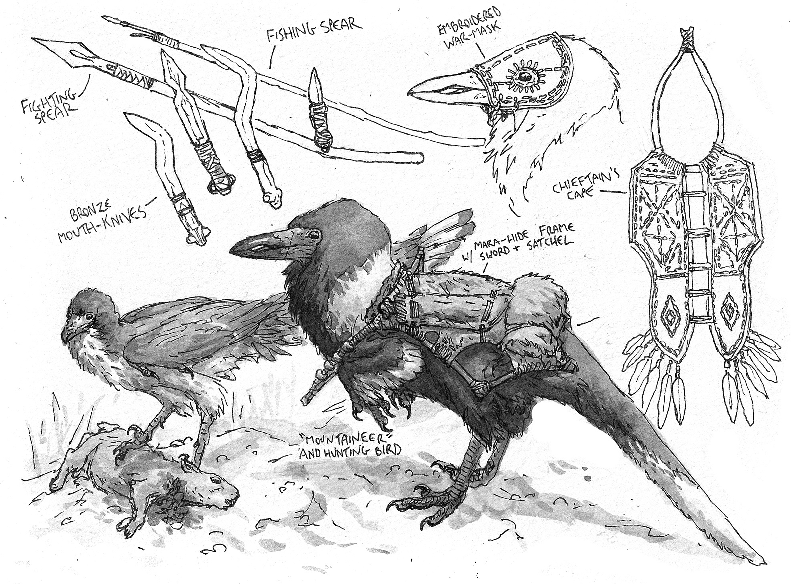

Коземин и Рой развили идею Нейша и выпустили сборник, посвященный жизни пернатых динозавроидов.

Нет, послемеловые манирапторы не стали бы в итоге выглядеть как чешуйчатые трехпалые стопоходящие гуманоиды с выпрямленным бесхвостым телом. Они были бы покрыты перьями и обладали бы кожными украшениями яркого цвета, красивым и в норме горизонтально расположенным телом, пальцеходящими ступнями, длинными, крепкими, сильными челюстями; они шагали бы гордо по саванне, раздавая пинки мелким млекопитающим, а по вечерам стояли бы вместе на деревьях, басисто распевая дуэтом песни, разносящиеся бы на мили вокруг...

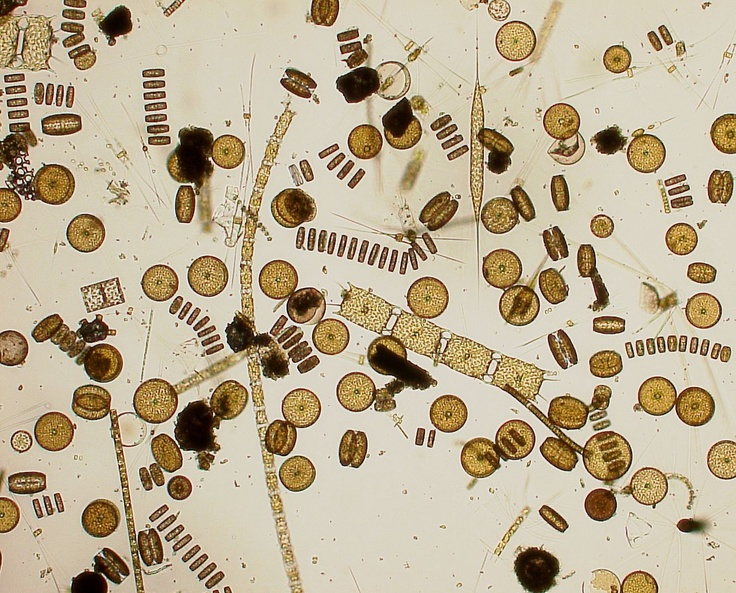

Даже в эпоху динозавров некоторые млекопитающие эволюционировали в крупные и оригинальные формы. Мы представили мир, где параллельные группы млекопитающих, похожие внешне, но филогенетически отличные от сегодняшних форм, эволюционировали совместно с динозаврами во время их продолжающегося царствования.

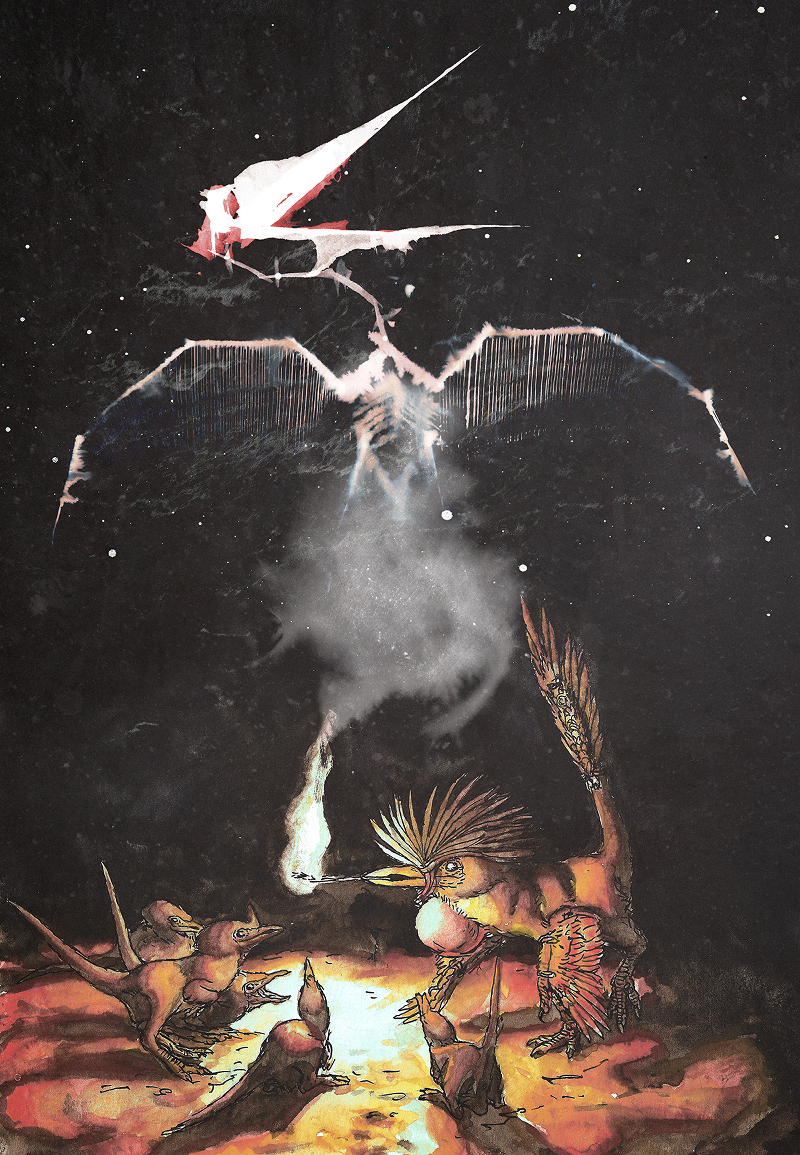

Охота на осторожного и опасного Bosornithoides — важный обряд посвящения для динозавроидов. Чтобы добыть этих животных, нужны координация и работа в группе, и охота на него — сплачивающий опыт для партий взрослеющих молодых друзей по гнезду. Этот ритуал не только укрепляет социальное положение динозавроидов в их племени, но также сплачивает охотников на всю оставшуюся жизнь.

Могучий охотник A. tataricus из Карпат демонстрирует каменный топор и изогнутое копьё, использование которых характерно именно для этого племени.

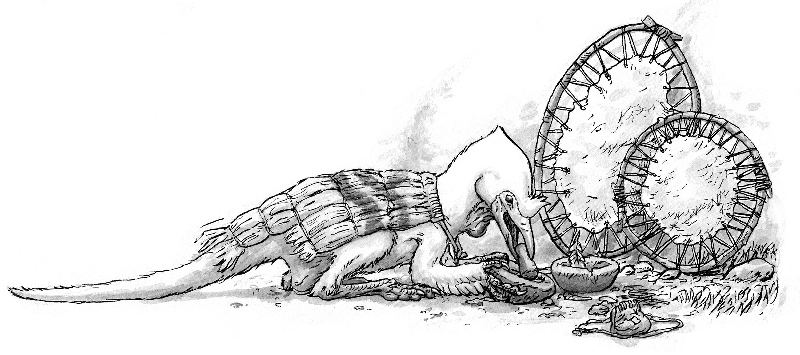

//Художник-шаман одного из оседлых племен A. saurotheos, живущих в районе Балкан, рисует красками на шкурах животных, туго натянутых на кольцевые рамки, и раскрашивает их, используя растертую в порошок землю и другие пигменты. Холсты из кожи одновременно служат в качестве барабанов.

Картины шамана.

Но не все так гладко в птичьем королевстве. Разные племена враждуют друг с другом и берут пленных в рабство.

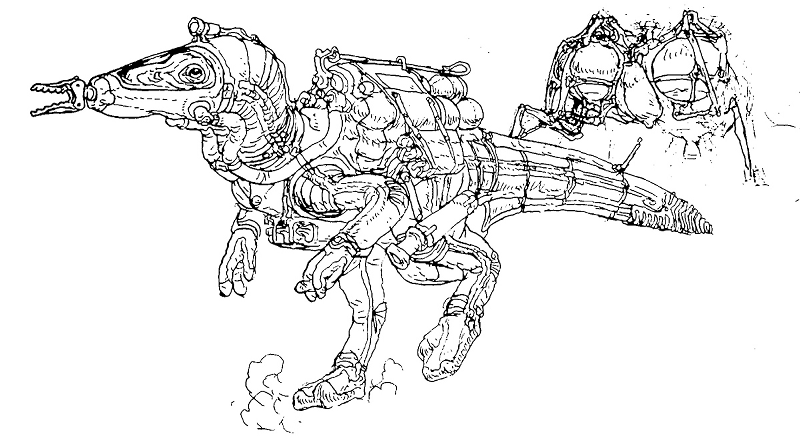

Банда воинов-рабовладельцев A. tataricus во время набега на деревню A. saurotheos. Молодой шаман взят в плен и лишен когтей.

Несмотря на все перепитии, авторы верят, что в будущем пернатые динозавроиды достигнут вершин технического прогресса и выйдут в космос.

Везде, где не указано иное, использованы картины из произведения Цевдета Коземина и Сеймона Роя «A world of dinosauroids».

Павел Волков сделал русский перевод «Мира динозавров».