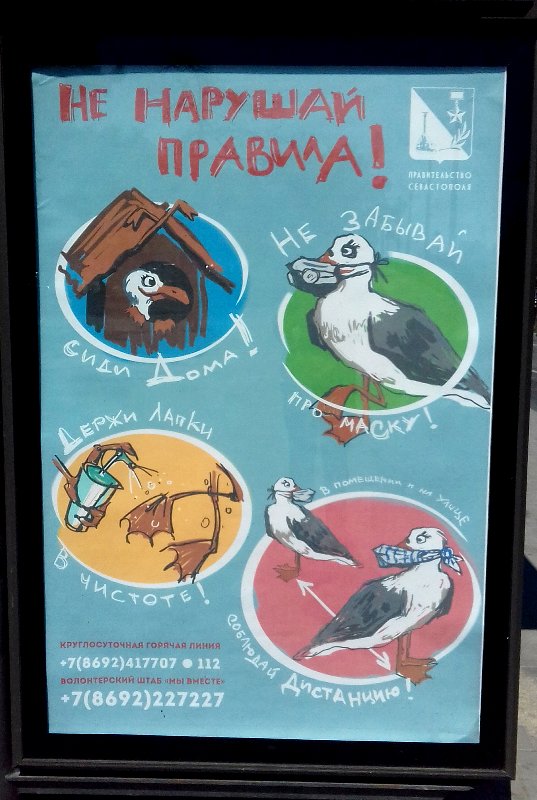

Наблюдение 9. Севастопольские бакланы

Летают, понимаешь, где хотят, лапки в чистоте не держат, инфекцию разносят.

Я немного умею складывать, но от вычитания у меня всегда кружится голова

Летают, понимаешь, где хотят, лапки в чистоте не держат, инфекцию разносят.

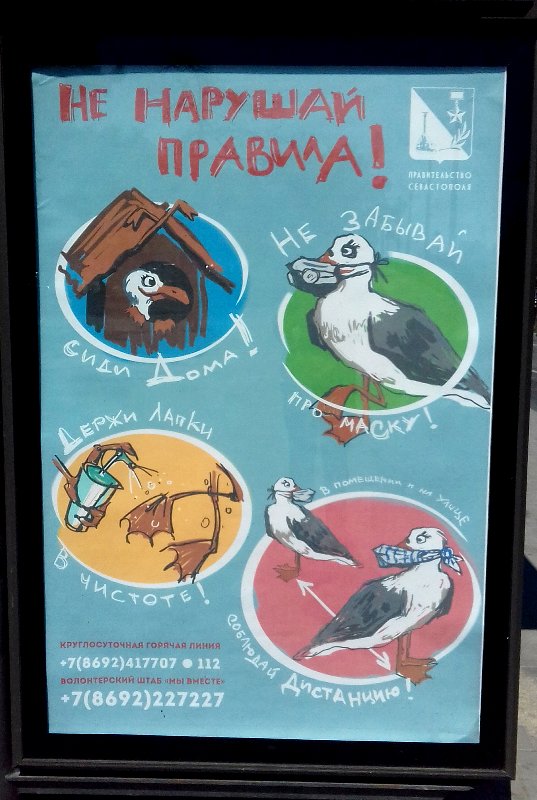

С точки зрения теории эволюции организм стремится приспособиться к окружающей среде. Для этого он отращивает разнообразные органы и обтачивает их морфологию в процессе борьбы за существование.

Морфологическая структура есть адаптация к окружающему миру

Так организм отращивает хвост, чтобы ловко отмахиваться от мух; рога, чтобы защищаться от врагов; копыта, чтобы быстро ходить по каменистой почве; дышит серой, потому что это энергетически выгодно.

Если использовать линейную шкалу полезности адаптаций, то получим два крайних варианта. Морфологическая структура есть либо эффективно действующий инструмент, либо бесполезное приспособление. Последнее организму уже не нужно, но он от него еще не успел избавиться.

Детальное рассмотрение разнообразия эволюционных адаптаций можно найти в многочисленной литературе.

Если морфологическая структура выполняет какую-то функцию в жизнедеятельности организма, значит первейшая задача биолога — понять функциональную роль наблюдаемой структуры.

Понять — это ответить на вопрос как

В 95% случаев систематики отвечают на вопрос что.

Батеньки-родные, да я новый вид описал! Осталось встроить его в «естественную систему» классификации живых существ.

Блин, не встраивается. Все наперекосяк. Ну да ладно, наболтаю что-нибудь про своеобразный изгиб эволюционного пути развития жизни.

Систематик всего лишь выполняет рутинную работу. Он перелопачивают гору напечатанного материала с описаниями видов, чтобы проверить, есть ли у найденной комбинации морфологических структур (хоть) какое-то отличие от известных. Если отличие найдено, и, к тому же, подобные отличия описаны у авторитетов, значит зарегистрирован новый вид. Функцией практически никто не занимается.

Систематика — обычная рутина

Особенно хорошо подобная рутина видна среди систематиков-днк-рнк-штрихкодеров. Эволюционное (филогенетическое) дерево строит алгоритм, думать вообще не нужно.

На вопрос как пытается ответить функциональный морфолог. Он использует знания по физике, строит математические модели, ищет аналоги структур среди искусственных механизмов и живых организмов, рассуждает, выдвигает гипотезы, доказывает. В результате функциональный морфолог выясняет биофизическое значение морфологический структуры. Именно по этой причине работы функциональных морфологов интересно читать. В них видна мыслительная деятельность.

Функциональная морфология объясняет как работает морфология организма

Таким образом, систематик основывает исследования морфологических структур на рутинном поиске отличий, а функциональный морфолог — на применении естественных физических законов. Почему тогда право объяснять происхождение жизни отдано систематикам, а не функциональным морфологам? Ведь объяснения систематиков — всего-лишь гадание на кофейной гуще.

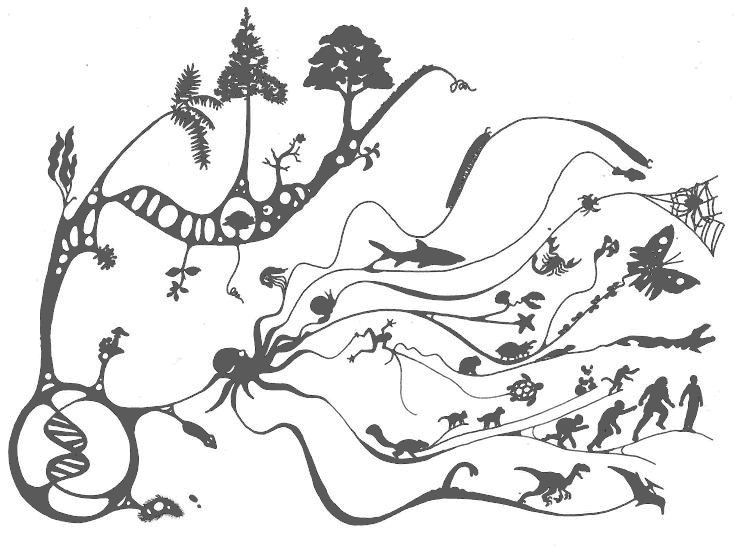

Геодезическое расстояние измеряют вдоль произвольной траектории, не обязательно прямой.

Например, если велосипедист выехал из точки А в точку Б по извилистому шоссе, то пройденный путь будет учитывать все изгибы дороги. Он соответствует геодезическому расстоянию измеренному вдоль шоссе. Если навстречу ему выедет другой велосипедист, но он решит кое-где сократить дорогу по грунтовке, то его путь из точки Б в точку А будет меньше. Соответственно меньше будет и измеренное геодезическое расстояние.

Геодезическое расстояние зависит от выбранной траектории

Такое определение геодезического расстояния отличается от классического. Однако, именно оно используется в биологии, например, для описания ветвления растений или морфогенеза животных.

Об этом поговорим в другой раз.

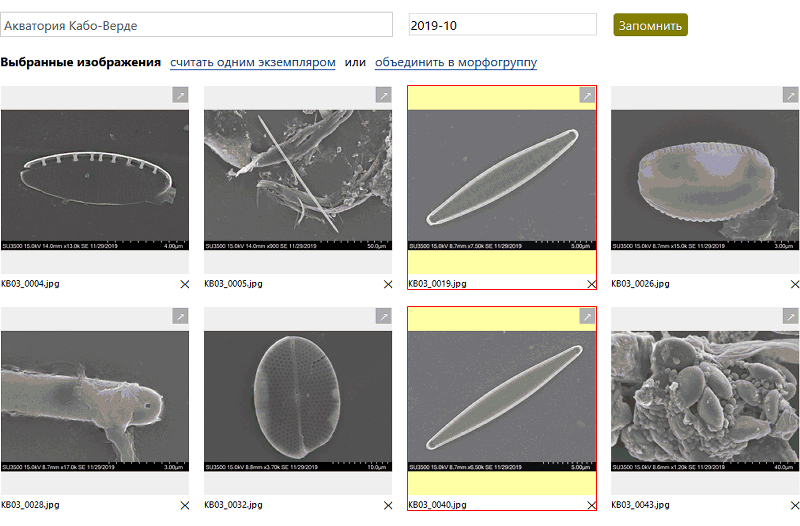

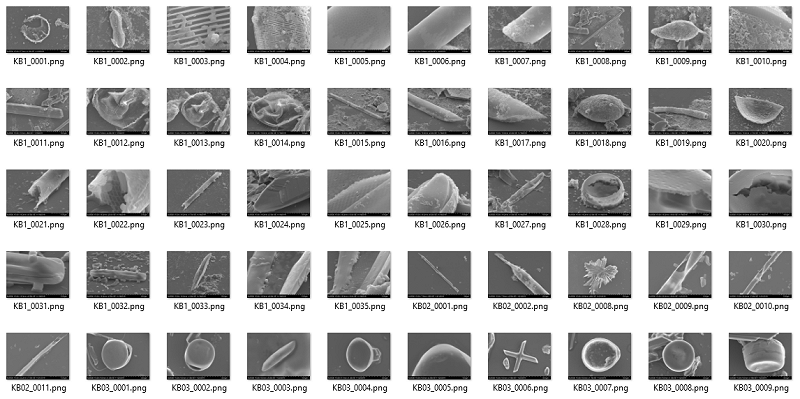

«Фотосистематизатор» помогает разложить огромное число фотографий живых организмов по полочкам. В настоящее время я работаю над этим проектом. Тестирую прототип, проверяю идеи, думаю.

Упущенное звено — это заметка, которая говорит, что между идеей и реализацией должен быть предварительный опрос пользователей. Опрос поможет проверить жизнеспособность идеи и отказаться от тупикового проекта.

Поэтому попросил в РГ посоветовать способ быстрого определению очень большого числа организмов — нескольких тысяч штук. Быстрого — значит определение должно быть завершено за несколько недель, а не длиться годы. Есть еще одно ограничение: большинство диатомовых я вижу впервые.

Если найдется работающий метод, значит «Фотосистематизатор» не нужен.

Если вы вдруг знаете, как очень слабый таксономист может быстро идентифицировать огромное число видов, пишите.

В свою очередь, я поделюсь своими находками.

Сергей Чикин каждый день рисует одну иконку. Еще он делится своими секретами, ведет курс и работает в Бюро, но я сейчас не об этом.

Когда смотришь на иконки Чикина, кажется, что контур — это отдельная линия. Если изменить ее толщину, контур потолстеет или похудеет.

На самом деле контур возникает за счет наложения фигур. Даже снежинка и спираль — это многоугольники без контура.

Для меня это прям открытием стало.

Облачные сервисы предлагают загрузить файлы на виртуальный диск при помощью интерфейса. Тащишь группу файлов, бросаешь в окно и они понемногу загружаются, а сервис выдает красивые прогресс-бары. При этом внутри кипит работа: сервис проверяет формат и размер файлов, следит за устойчивой передачей и рисует прогресс-бары, по завершению выдает сообщения, заносит данные в базу данных и размещает файлы в надежном месте.

Такой сценарий нужен, когда виртуальным диском пользуются десятки пользователей. А для тестирования небольших проектов, когда группа пользователей ограничена двумя-тремя персонами, рекомендую закачивать файлы в выделенный каталог сервера. По Эс-Эс-Аш или ФТП, например. После, специальный скрипт сканирует каталог, обрабатывает файлы, запоминает метаданные в таблицах и реализует дальнейший интерфейс.

Именно так я тестирую «Фотосистематизатор».

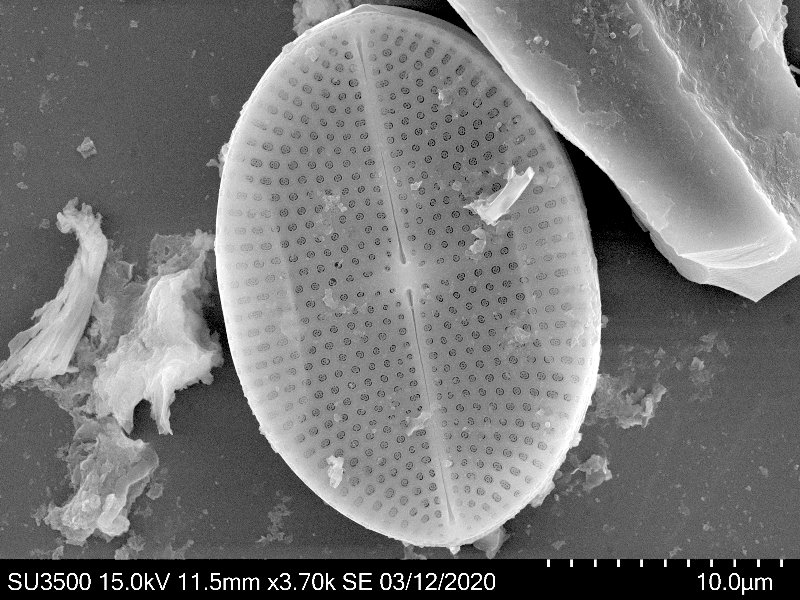

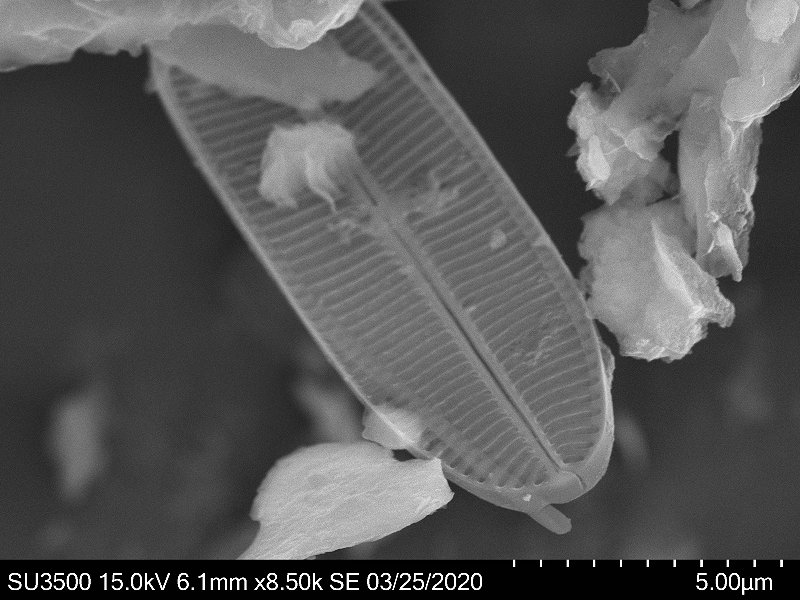

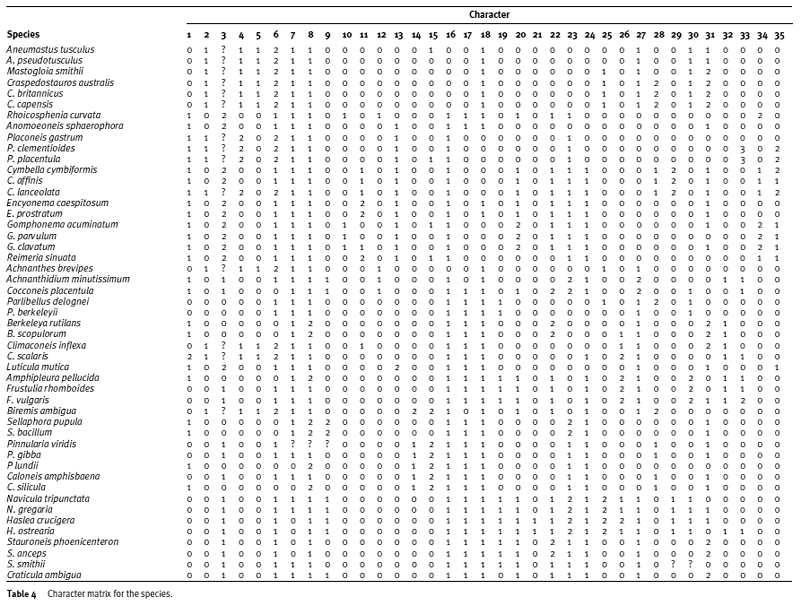

Когда у меня накопилось больше тысячи фотографий диатомовых водорослей, полученных на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ), я понял, как надо правильно определять виды.

Одновходовые дихотомические ключи тут не помогают. У них много недостатков, но главное — они не позволяют определить любой вид.

Многовходовые определительные ключи-таблицы позволяют различить небольшое число объектов. Максимум — несколько десятков, но точно меньше сотни. Потому что, чем больше объектов, тем сложнее охватить взглядом таблицу.

Кроме того, никто до сих пор не составил таблицу с признаками всех видов диатомовых. Или, хотя бы, родов. Или — семейств. Такая таблица не существует.

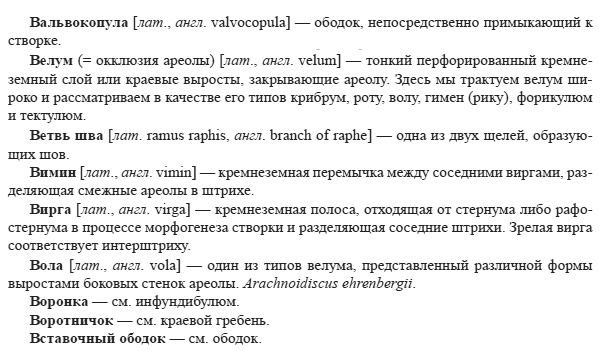

В любом ключе используемые термины должны быть понятны читателю любой квалификации. Иначе он запутается. А в терминологии диатомовых есть разногласия, неточности формулировок и неоднозначный смысл. Вот попробуйте разобраться, чем велум отличается от волы, вирги, вимина и инфундибулюма.

Поэтому тот, кто пытается эффективно определить множество видов, не использует определительный ключ.

Никто не пользуется определительным ключом

Вместо этого исследователь сравнивает картинки. Он кропотливо сопоставляет то, что видит, с тем, что опубликовано в статьях, книгах и на сайтах. Он планомерно сравнивает изображение водоросли с изображениями представителей известных видов до тех пор, пока не заметит явную схожесть. Внешнее сходство — сигнал о том, что водоросль с большой вероятностью относится к данному роду или виду. Чтобы убедиться в полном соответствии, исследователь сравнивает признаки. Только на этом этапе, он может пройтись по определительному ключу.

Настоящая идентификация заключается в кропотливом сличении картинок

Еще один легкий прием определения вида — спросить у другого. Можно спросить лично у знакомого систематика, поинтересоваться на форуме или задать вопрос на Ресечгейте. Правильный ответ не гарантирован, но ответы могут подсказать где искать.

Спросить у другого — эффективный способ видовой идентификации

Таким образом я узнал рода диатомовых из акватории Кабо-Верде и вид мелкой азовоморской диатомовой, на основании которого мы описали новый вид диатомовой Minidiscus vodyanitskiyi.

Перед сличением картинки необходимо систематизировать

Осознание принципа определения видов путем сличения изображений подтолкнуло меня к идее создать «Фотосистематизатор». Он поможет разобрать огромную кучу фотографий.

Расскажите о своем опыте идентификации видов. Согласны с тем, что все определительные ключи бесполезны? Может быть знаете другие способы определения? Пишите в комментариях или на почту: me@atonlyakh.ru

Между прочим, в предыдущем абзаце я использовал прием спросить у другого.

Удачи.

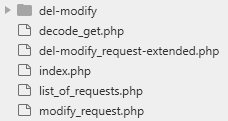

Бывает, что файл с фрагментом кода уже не нужен. Например потому, что код из него переписан, усовершенствован и перенесен в другой файл. Тогда такой файл я сразу не удаляю, а приписываю к нему приставку ’del-’.

После тестирую, нет ли ошибок и все ли работает правильно. Потом жду несколько дней и только после этого бесповоротно удаляю файл.

Придумал удобную структуру для хранения дерева таксономических имен. Хочу опубликовать ее в статье на английском языке, желательно в возовском журнале.

Статья небольшая. Техническая. C примерами систем, где используется описываемая структура БД. Примеры из биологии.

За публикацию платить не хочется. Поэтому ищу бесплатный журнал или журнал с невысокой оплатой за статью (до 500 евро).

Пишите в комментариях или на Ресечгейте.

В коде повторяю одни и те же ошибки. Из-за них ничего не работает. Вот одна.

При сравнении строк без учета регистра забыл, что у меня юникод.

if (strtolower($input_name) == $name) { ... }В результате функция strtolower вместо строчных русских букв выдала мусор. Сравнение не сработало. Процесс пошел по другой ветке. Пользователь в панике.

А правильно использовать mb_strtolower.

if (mb_strtolower($input_name) == $name) { ... }То же самое относиться и к другим функциям работы со строками. При юникоде и других кодировках использовать функции с префиксом mb_.

Успехов.

Пишу научные статьи с 1999 года. За это время понял, что хорошо назвать статью — сложно. Первые приходящие в голову названия обычно неудачные. Всегда надо подумать, записать варианты, сократить, добавить и снова сократить. Тогда получиться нормально. Об этом же рассказывают советы Максима Ильяхова.

Но когда у автора в голове много мыслей, которые он пытается втиснуть в название, оно становится неудобоваримым.

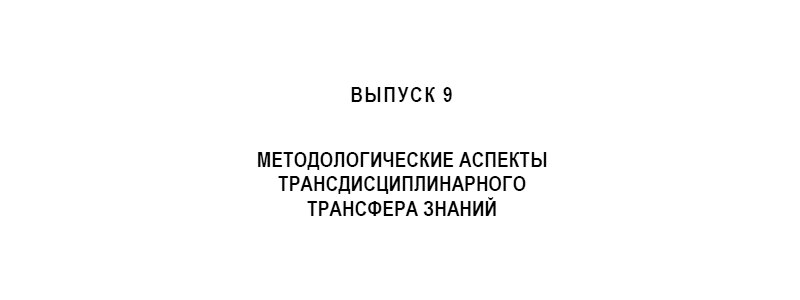

Вот заглавия нескольких статей из «Метода: московского ежегодника трудов из обществоведческих дисциплин». Вып. 9. Москва, 2019.

Все начинается с невинного трансдисциплинарного трансфера знаний в заглавии выпуска.

Затем, эпигенетический синтез эволюционного расширения объединяет биологические и политические знания.

И ищет авторитет у оптиков биологии и политики.

Однако отбор и означивание в мультиверсуме просеивания и серендипности мешают биосемиозису, технокогниции и социогенезису.

В результате безгласие и безмыслие речи приводит к полиглотии и полиматии.

Все это вызывает какое-то безотчетное содрогание, непостижимое ощущение безысходности и даже страх.

Между прочим, работа над сборником выполнена в рамках темы «Способы обновления методов социально-гуманитарных наук» Программы РАН на 2013—2020 гг.

Полотно вызывает какое-то безотчетное содрогание, непостижимое ощущение безысходности или даже страх

Из какого-то описания

Коллега спросила:

скажи мне простыми словами, что показывает доверительный интервал. Что значит

13493 ± 192 , где 13493 — это число животных на метр квадратный, а 192 — это доверительный интервал.

Отвечаю.

Все количественные оценки в биологии — вероятностные. Это значит, что приведенное значение 13,5 тыс. животных на метр квадратный, с некоторой вероятностью описывает реальное кол-во животных на данной площади. Не факт, что на соседних площадках их будет столько же, но если исследована достаточно большая площадь, то в среднем эта величина неплоха.

Доверительный интервал — это еще одна вероятностная величина. Он показывает границы диапазона, в который с вероятностью (обычно) 95% попадет среднее значение при выборе иных исследуемых площадок. То есть, вот ты исследовала один участок, нашла среднее значение организмов и посчитала дов. интервал. Так вот, если ты исследуешь другой соседний участок и найдешь среднее число животных на нем, то с вероятностью 95% эта средняя величина будет находиться в интервале: 13301=13493-192 и 13685=13493+192.

Кстати, я бы не стал с такой точностью приводит среднее, а округлил бы его до 13,5 тыс. ± 200.

В списке моих публикаций — бардак. Публикации разбросаны по нескольким базам. Их хранит:

Я объявляю войну беспорядку и собираю все опубликованное у себя на сайте.

Взгляните на научные публикации Антона Ляха

Сейчас занес примерно треть статей. Тезисы и материалы конференций тоже будут, хотя не считаю их научным трудом. Также будет меню с фильтрами и другие удобные штуки.

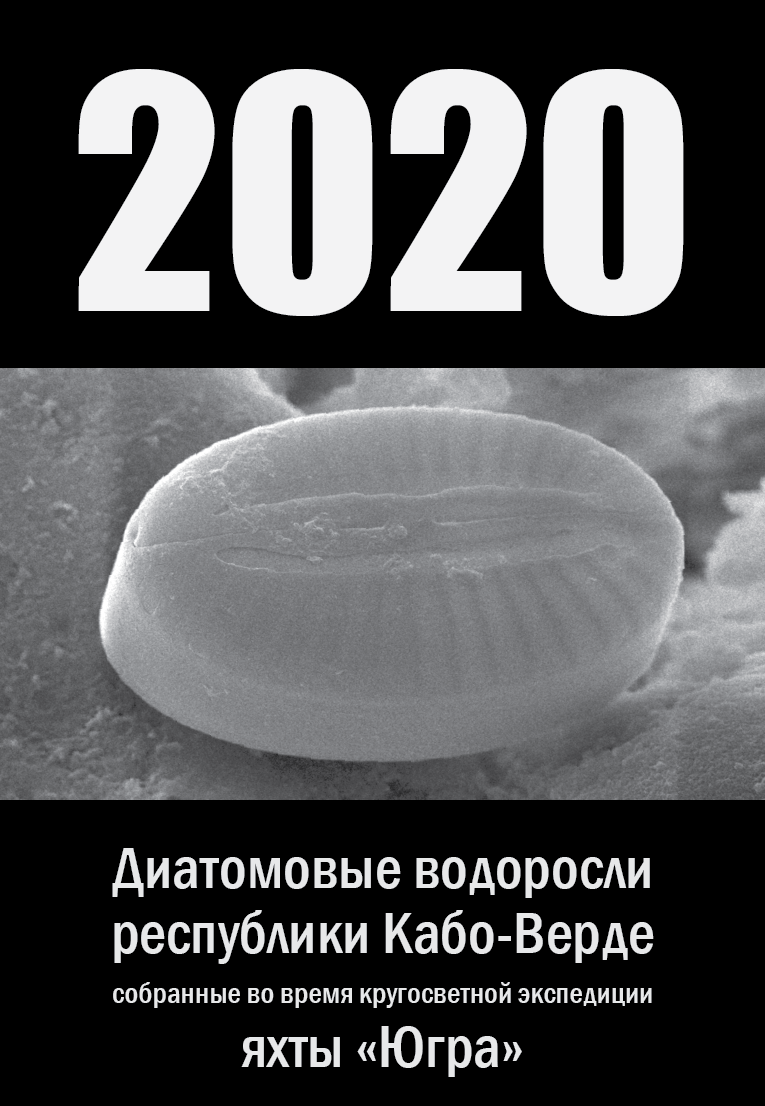

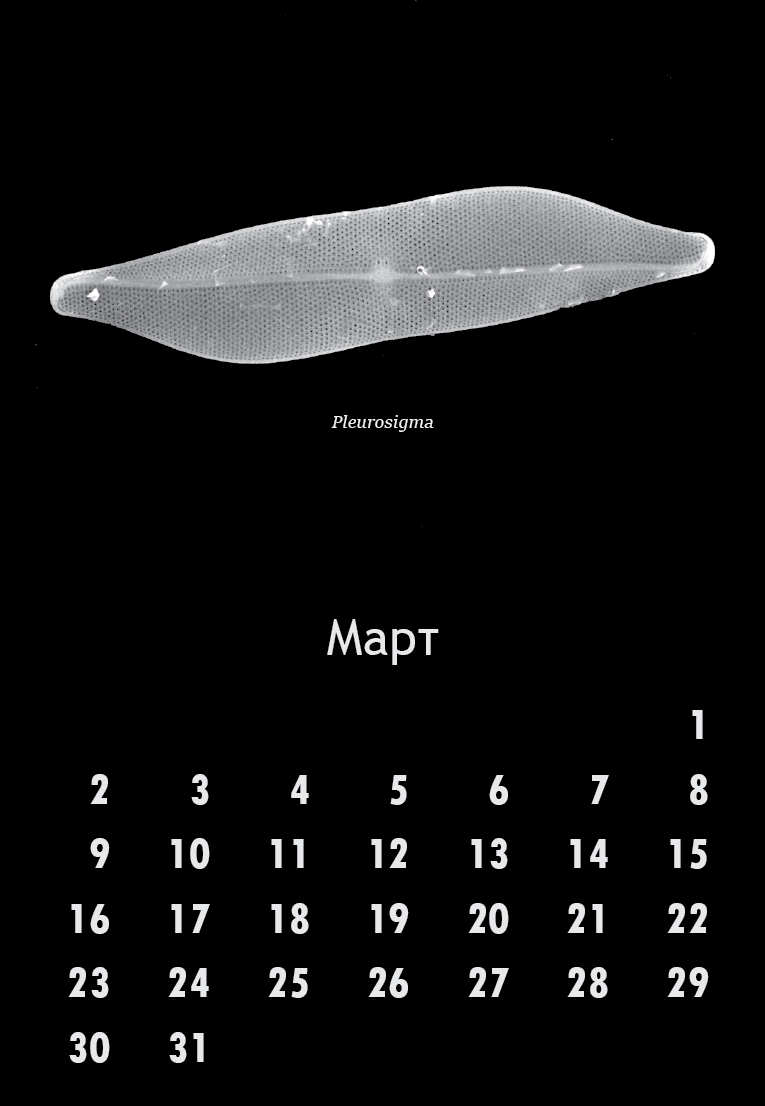

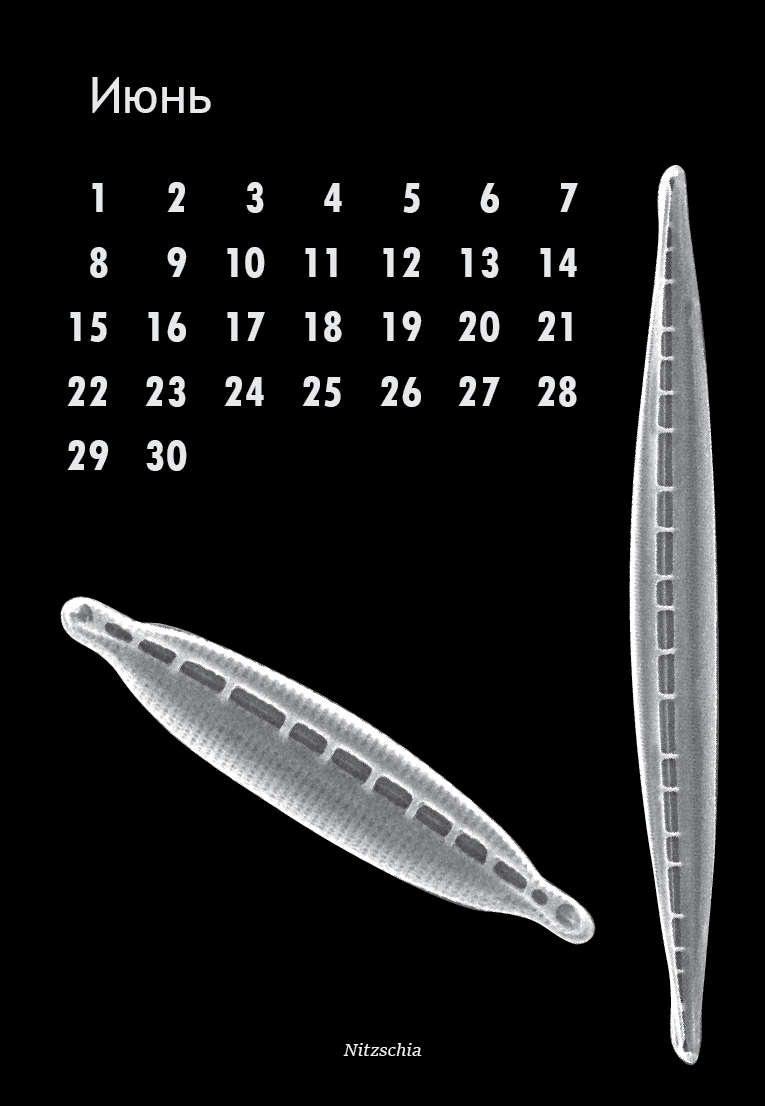

Республика Кабо-Верде — это группа островов в Атлантическом океане, западнее правой выступающей части Африки. Ранее они назывались Островами Зеленого мыса.

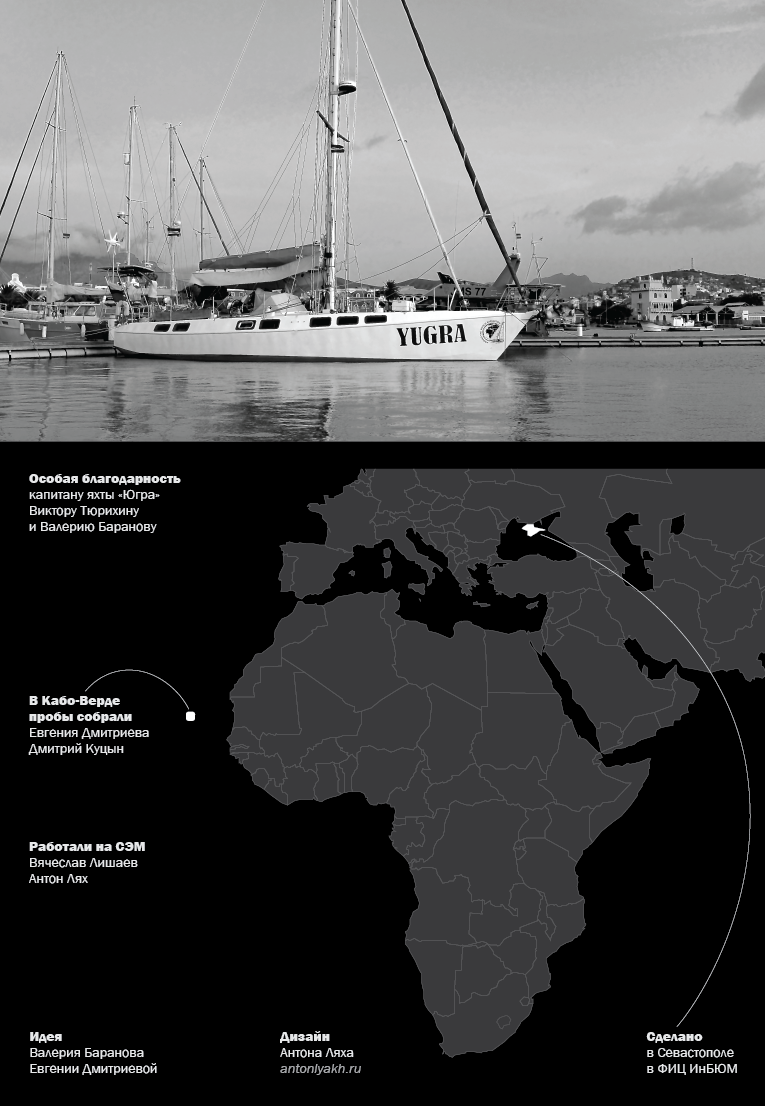

В конце осени 2019 года двое моих коллег провели на островах краткую разведочную биологическую экспедицию. В этом помог экипаж яхты «Югра». Они собрали небольшую коллекцию рыб, рыбьих паразитов и проб воды и грунта с микроводорослями.

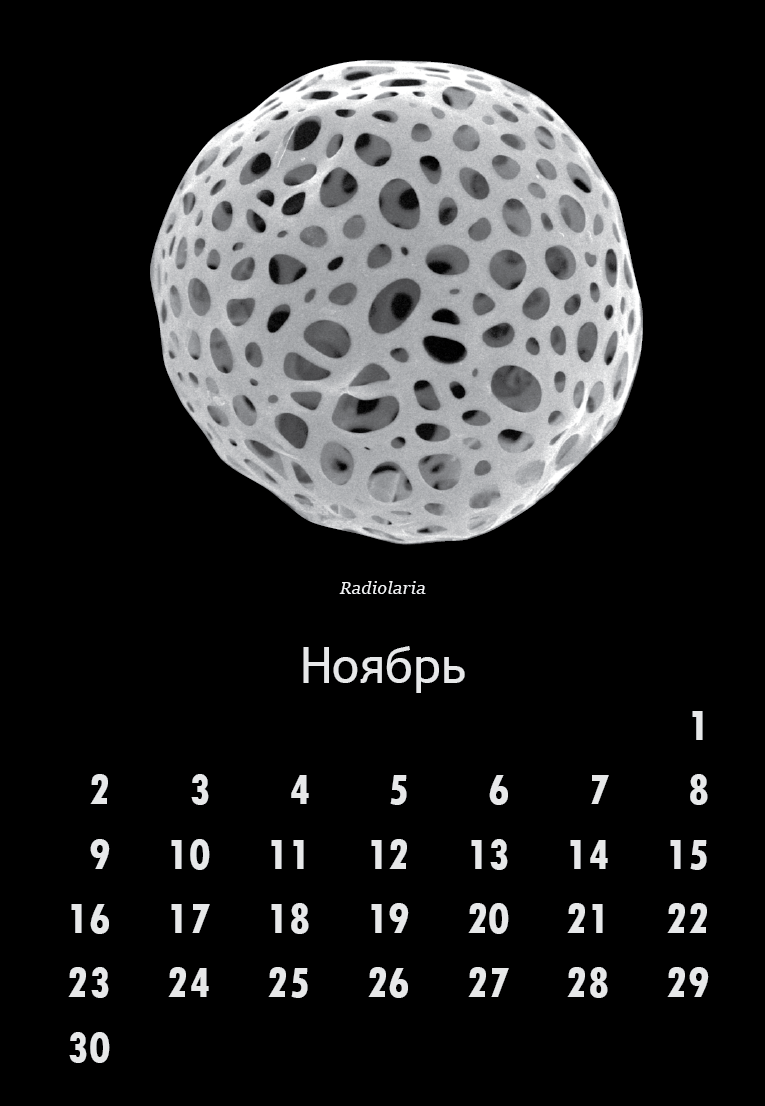

Для прославления экспедиции у Валерия Баранова и Жени Дмитриевой (участников) возникла идея выпустить настенный календарь. Прославлять решили при помощи диатомовых, так как их облик наиболее приятен глазу.

Мы сделали фотографии диатомовых на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ), выбрали наиболее удачные экземпляры и поместили на черный фон. Под каждым фото подписали название рода.

Кроме диатомовых попалась одна радиолярия. Это не растение, а животное с красивым кремниевым скелетом. Нам попался вид со скелетом как футбольный мяч.

На последней странице календаря увековечили всех причастных к его созданию.

Сейчас готов черновик календаря. В январе календарь будет сделан полностью.

Если вас заинтересовал календарь и вы хотите получить его в готовом виде, пишите на почту: me@antonlyakh.ru.

Как-то раз, я заметил, что мой вполне мощный комп начал подозрительно тормозить. Проверка на вирусы показала, что компьютер чист. Значит работу тормозит какой-то из фоновых процессов.

Когда я залез в Диспечер задач (Ctrl + Shift + Esc), увидел работающий сервис гугла. Он шпионил. Я попытался его остановить, но он, как заколдованный, запускался снова и снова. Причем в автозагрузке его не было.

Тогда я спроил у гугла, как удалить его сервис. Гугл порекомендовал стереть екзешник. В диспечере задач правым кликом выбрал «Открыть расположение файла». Остановил процесс, и, пока он не опомнился, грохнул всю гугловскую папку.

Таким способом один шпион был благополучно стер в порошок.

Но тут нашелся еще один шпион SoftEither VPN. Он тоже отсутствует в автозагрузке и самовосстанавливается после удаления процесса.

Этот экзешник я удалять не хочу — ВПН нужен. Ищу другой способ. Может кто знает?

Если кому-то нужно читать справочный файлы (hlp) на Виндоус 10, то вот подсмотренное решение:

Как-то я написал альтернативно-историческую заметку, где упомянул о смерти Андрея Склярова — основателя лаборатории альтернативной истории. После его смерти, исследования лаборатории стали скучны, новые идеи пропали, а стоящие старые — не разрабатываются. Например о жертвах богам, в том числе истинном смысле отпевания.

Потом меня заинтересовали идеи разумного замысла — научной ветви креационизма. Мою знакомство с ним началось с блога Ильи Рухленко. Он написал книгу «Что ответить дарвинисту», в которой систематически обосновал невозможность эволюции в рамках теории Дарвина и синтетической теории эволюции. Он утверждал, что красота окружающей природы не могла возникнуть путем эволюции, а была создана специально для того, чтобы было красиво. Он начал вести канал на ютубе. И тут, оказывается, что 23 ноября 2019 он умер.

По аналогии с предыдущим примером, эта ветвь исследований в будущем заглохнет. Посмотрим.

А Илью жалко.

Я люблю читать научно-популярные книги — хорошо написанные и хорошо оформленные. Чтобы не забыть написанное, время от времени я конспектирую важные мысли, удачно построенные фразы и, даже, очевидные вещи, показанные с необычного ракурса.

Обычно я конспектирую от руки. Беру тетрадку и пишу шариковой ручкой. Главное, чтобы тетрадка была толстой, в клеточку, а ручка писала тонко и не текла. Толстую тетрадку трудно потерять и легко опознать в стопке конспектов. Размер клеточек идеально подходит к моему почерку и напоминает о любимой геометрии. А тонкие ручки я люблю потому, что ими удобно показывать мелкие детали.

Мне нравиться писать ручкой, я так отдыхаю и лучше запоминаю прочитанное. Мне нравиться работать кистью и пальцами. Мне приятно думать, что таким образом я не теряю навык мелкой моторики, и, при этом, где-то там в подкорке, обновляются нейронные связи. Мне нравится наблюдать, как вычитанные мысли обретают материальную форму записей. Их можно пощупать, понюхать, помять. При желании, записи можно исправить. Тогда помарки останутся видимыми и, позже, будут рассказывать свою историю.

Возможно, я начну выкладывать свои конспекты. Но тогда я буду набирать их на клавиатуре, потеряв, при этом, большую часть очарования бумажных записей. Со временем мой блог исчезнет, пропадут все виртуальные заметки, а записи от руки сохранятся. И благодарные потомки смогут их прочесть.

Пишите, короче, хоть иногда на бумаге.

Сим заявляю, что впредь в вебе «кривые безье» и «преобразование фурье» пишу с маленькой буквы. Ибо: а) задрало, б) так красивее. В публикациях придерживаюсь действующих правил русского языка.